Shot Clock: Die Entdeckung der Langsamkeit

Die Shot Clock sollte das Profitennis beschleunigen, doch das Gegenteil ist eingetreten. Irgendwie schade, finden die Sandplatzgötter.

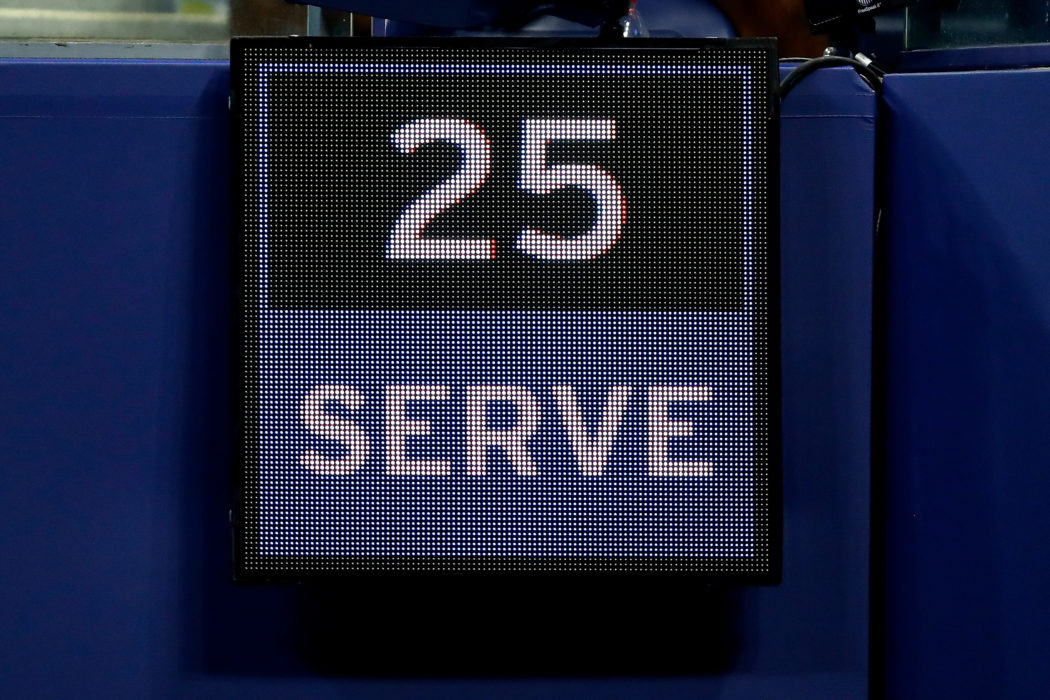

Vor den US Open war das Aufreger-Thema des Turniers schon fest gesetzt. Der als Shot Clock oder auch Service Clock bezeichnete, für Spieler und Zuschauer einsehbare 25-Sekunden-Countdown vor dem Aufschlag würde – so spukte es auch in den Köpfen der Sandplatzgötter herum – für dramatische Szenen sorgen. Erstmals bei einem Grand Slam-Turnier eingesetzt, hatten wir wilde Bilder vor Augen: Stars, die im Laufschritt gehetzt zurück zur Aufschlaglinie eilen. Spitzenprofis, die Aufschläge in wichtigen Situationen unter Zeitdruck versemmeln. Favoriten, die aufgrund von Punkt- oder gar Spielabzügen kurz vor dem Ende langer Matches aus dem Turnier fliegen. Kurzum: „Shot Clock“ als heißer Kandidat für das Unwort des Jahres. Vor allen Dingen im mallorquinischen und serbokroatischen Sprachraum.

Das ganze entpuppte sich dann als Sturm im Wasser- bzw. hinterm Uhrenglas der vom Schiedsrichter auszulösenden Stoppuhr. Trotz des vermeintlichen neuen Zeitdrucks bei der Zuppelei an Shirt und Shorts und der nun nötigen Beschränkung des Ball-Auftippens auf Werte unterhalb des dreistelligen Bereichs. Und auch obwohl man jetzt als Weltstar nicht mehr erst ein Experten-Gutachten einholen kann, bevor man sich unter drei gerade frisch der Balldose entschlüpften Filzkugeln für die eine entscheidet, mit der der erste Aufschlag dann doch nicht gelingt: Ja – Rafa, Nole und Co. kassierten zwar die eine oder andere Verwarnung und verstrickten sich danach in diese oder jene halbherzig geführte Diskussion mit dem Spielleiter. Am Ende hing der Erfolg im Spitzentennis aber offensichtlich weiter von anderen Dingen ab. Nicht Stakkato-Servierer wie der Australier Nick Kyrgios standen im Viertelfinale des Turniers, sondern neben Nadal und Djokovic auch noch Nishikori, del Potro und Cilic. Praktisch die komplette „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“-Fraktion des Welttennis.

Rantasten an die 25-Sekunden-Grenze

Fall erledigt. Oder aber eben doch nicht so ganz, denn eigentlich sollte die neue Regel – wie so viele andere – den Tennissport medial nach vorne bringen, indem die bösen, bösen Leerlaufphasen verkürzt werden, in denen ansonsten angeblich die Zuschauer vor der Glotze scharenweise zu zeitgemäßeren TV-Formaten zappen. Blöd ist jetzt nur: Der Schuss ging nach hinten los. Bei den Turnieren im Vorfeld der US Open, bei denen die Shot Clock schon ihre Anwendung fand, verbrauchten die Spieler im Durchschnitt mehr Zeit als in den Jahren zuvor, um einen Punkt anzufangen und auszuspielen. Diejenigen Profis, die vorher in Einzelfällen immer wieder das Limit überschritten, tasten sich nun regelmäßig Punkt für Punkt genau an die 25-Sekunden-Grenze heran. Und der große Rest, der vorher aufgrund seiner zu schnell laufenden inneren Uhr sein Zeitpolster nie ausschöpfte, entdeckt vielfach erst jetzt (wahrscheinlich unwissend literarisch wertvoll) wie John Franklin bei Stan Nadolny die Langsamkeit.

Die hat im Altersklassentennis der Sandplatzgötter längst Einzug gehalten. Verschnaufpausen werden großzügig gesetzt und nicht sanktioniert, weil die Shot Clock höchstens im Kopf des Gegners runtertickt und dort von dessen über die Jahre meist kleiner gewordenen Lungenvolumens doch stark ausgebremst wird. Beschwerden darüber gibt es mangels größerer Zuschauermengen oder gar Kandidaten für die mediale Verwertung eigentlich auch eher selten. Alle sind schon froh, wenn nicht frühzeitig im Match einer der abgezählten drei kostbaren neuen Medenspielbälle auf Nimmerwiedersehen im Brennnessel-Dickicht hinter Platz fünf verschwindet. Wer schon einmal miterlebt hat, in welch zäher Geschwindigkeit so eine Bezirksklassenpartie abläuft, nachdem die bange Frage „Haben wir nur noch zwei Bälle?“ final mit „ja“ beantwortet wurde, dem kommen die Abläufe im Profitennis – egal, ob mit oder ohne Shot Clock – eh wie ein einziger Geschwindigkeitsrausch vor. do nike outlets sell jordan 1 | cheap air jordan 1 womens