Vitas Gerulaitis: Ein schönes, schnelles Leben

Kontrahenten wie Björn Borg, John McEnroe und Jimmy Connors waren erfolgreicher. Vitas Gerulaitis, der „Lithuanian Lion”, hat der Welt gezeigt, dass auch das Leben eines Sportlers viel mehr sein kann als die Jagd nach Trophäen. Eine Erinnerung.

Erschienen in der tennis MAGAZIN-Ausgabe 11-12/2019

Text: Jürgen Schmieder

Es gibt eine Szene am Ende des wunderbaren Sportfilms Rush, in der sich die Rennfahrer Niki Lauda und James Hunt in einem Hangar begegnen. Lauda bittet seinen Rivalen, dass der ihm bitteschön den Hintern aufreißen und ihn weiterhin an eine Grenze treiben möge, die er ohne ihn niemals erreichen würde. „Ich will das jetzt erst einmal genießen“, entgegnet Hunt: „Was hilft es denn, eine Million Pokale und Medaillen zu haben und Flugzeuge zu besitzen, wenn man dabei keinen Spaß hat? Wie kann das Gewinnen sein?“

Vitas Gerulaitis: „Niemand besiegt Vitas Gerulaitis 17 Mal nacheinander“

Es ist gut möglich, dass es so einen Moment auch im Studio 54 gegeben hat, dem legendären Club in New York City: Der Tennisprofi Vitas Gerulaitis gönnt sich erst einmal ein Glas Champagner mit dem Künstler Andy Warhol, danach eine Nase Kokain aus dem Bauchnabel einer Tänzerin, er stibitzt ein Küsschen oder auch ein bisschen mehr von der Schauspielerin Lisa Ryall. Er dreht sich zu seinen Rivalen Björn Borg und John McEnroe, die übrigens auch beide seine Freunde sind, und dann erklärt er ihnen, dass sie weiterhin Grand-Slam-Turniere gewinnen mögen, er wünsche ihnen viel Glück dabei. Er selbst, ja er selbst wolle das Leben erst mal ein bisschen genießen. Dann sinkt er in die Plüsch-Couch, umgeben von vier Models.

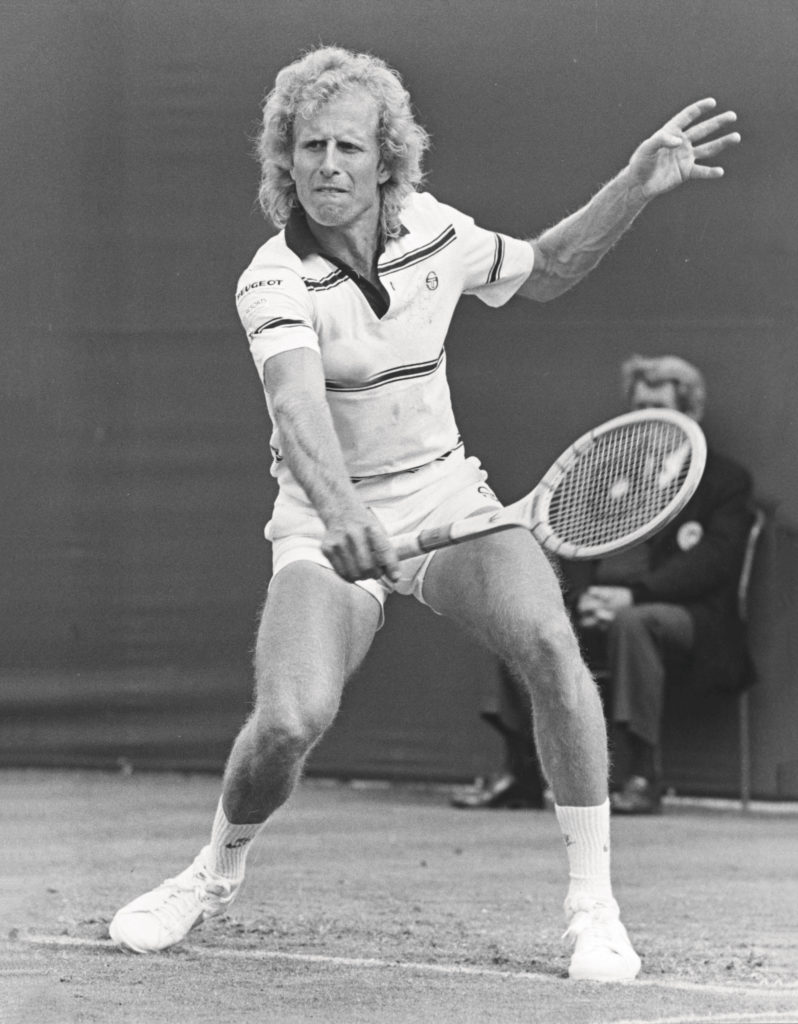

Spaßvogel: Vitas Gerulaitis und Jimmy Connors 1980 in Paris. Am Ende siegte Gerulaitis in fünf Sätzen. Insgesamt verlor er 19-mal gegen den Landsmann (bei fünf Siegen).Bild: Getty Images

Bitte nicht falsch verstehen: Gerulaitis war ein herausragender Tennisspieler, er hat 1977 die Australian Open gewonnen und die Endspiele der Grand Slam-Turniere in Paris (1980) und New York (1979) erreicht. Er hat in seiner Karriere bei 25 Einzelturniere gesiegt und ist bis auf Platz drei der Weltrangliste geklettert in einer Ära, in der Borg, McEnroe und Jimmy Connors diesen Sport dominiert haben. Gegen Connors, und das erzählt viel über Gerulaitis, hat er in den 1970er-Jahren 16 Mal nacheinander verloren, dann besiegte er ihn im Masters-Halbfinale im Januar 1979 und sagte danach: „Lasst euch das eine Lehre sein: Niemand, wirklich niemand besiegt Vitas Gerulaitis 17 Mal nacheinander.“ Vielleicht muss man es so sagen: Gerulaitis war in der Lage, Sport und das Leben zu trennen.

Tennis als Möglichkeit, anzukommen

Dieses Leben begann am 26. Juli 1954 in Brooklyn. Seine Eltern Alodona und Vytautas waren im Jahr 1939 nach dem Einmarsch russischer Truppen mit ihren jeweiligen Familien aus Litauen zunächst nach Deutschland und zehn Jahr später in die Vereinigten Staaten geflüchtet – in einem Flüchtlingslager in Regensburg lernten sie sich kennen. „Wir waren eine reiche Familie in Litauen“, sagte Gerulaitis’ Tante Grazina einmal. Der Opa war Polizeichef, der Vater arbeitete für das Bildungsministerium: „Wir hatten dennoch nur einen Koffer dabei, für fünf Leute. Wir dachten, dass wir irgendwann zurückkehren würden, doch das taten wir nie.“

Dolce Vitas: Vitas Gerulaitis im Pool seines New Yorker Hauses. Den Tenniscourt benutzte er aber genauso häufig.Bild: Getty Images

Vytautas Gerulaitis war ein begnadeter Tennisspieler, litauischer Meister sogar, also trainierte er seine beiden Kinder Vitas und Ruta, die später ebenfalls Profi werden und das Viertelfinale der French Open erreichen sollte. Sie spielten auf den öffentlichen Plätzen in Brooklyn und Queens, die es auch heute noch gibt und die Coco Gauff bei den US Open in diesem Jahr als Fotos auf ihrem Kleidchen trug. Die Vereinigten Staaten wurden zum gelobten Land für die Familie, es gab reichlich Arbeit und Essen und Vitas beschloss, seinen ganz persönlichen amerikanischen Traum zu leben. Tennis war eine Möglichkeit, in New York anzukommen, auch ohne Kenntnis der englischen Sprache Anschluss zu finden, anerkannt zu sein und respektiert zu werden. Und, nun ja, auch reich und berühmt zu sein. Das funktionierte damals am besten als Rockstar oder als Profisportler.

Der Löwe aus Litauen, der nie in Litauen gewesen ist

Gerulaitis war kein Gesegneter, kein Hochbegabter wie zum Beispiel John McEnroe oder heute Roger Federer, der ja immer alles so leicht aussehen lässt. Er hatte keine wirkliche Stärke, aber eben auch keine wirkliche Schwäche, so wie nun Daniil Medvedev, der kürzlich in New York das Finale erreichte. Gerulaitis war flink, er war fit, und er hatte das, was die Leute gemeinhin „Biss“ nennen: Er hetzte jedem Ball hinterher, gab keinen Punkt verloren, schenkte keine Partie ab und er stürmte auch dann weiterhin mutig ans Netz, wenn ihn der Gegner davor neun Mal nacheinander passiert hatte.

Gerngesehener Gast: Vitas Gerulaitis und die Schauspielerin Janet Jones 1985 nach der Musical-Premiere von „A Chorus Line“ im Waldorf-Astoria in Manhattan.Bild: Getty Images

Er hatte ein Gespür für die Situationen auf dem Platz, für die Winkel in diesem Sport, für die Entwicklung von Ballwechseln. Seine außerordentlichen Reflexe erlaubten ihm diese mutige und bei Netzangriffen bisweilen spektakuläre Spielweise, wegen der (und auch wegen der langen blonden Haare) er den Spitznamen „Lithuanian Lion“ bekam. Der Löwe aus Litauen, der nie in Litauen gewesen ist.

Profisportler und trotzdem einfach nur spielen

Es gibt Partien, die kann einer niemals vergessen, wenn er sie mal gesehen hat – gerade in Wimbledon. Borg gegen McEnroe im Endspiel 1980 zum Beispiel. Connors gegen Mikael Pernfors in der vierten Runde 1987, Roger Federer gegen Rafael Nadal im Endspiel 2008. Oder: Borg gegen Gerulaitis im Halbfinale 1977. Es war ein packendes, spannendes Match, technisch brillant, taktisch herausragend, Borg gewann den letzten Durchgang mit 8:6. Das wirklich Faszinierende jedoch – und es ist schön, dass sich das heutzutage über Videokanäle wie YouTube in voller Länge bestaunen lässt: Da bekämpfen sich zwei Rivalen auf Augenhöhe mehrere Stunden lang und doch sieht es so aus, als würden zwei Freunde einfach nur Tennis spielen und richtig Spaß dabei haben. Wer kann das heutzutage noch: Profisportler sein und trotzdem einfach nur spielen?

Harter Arbeiter: Auch wenn sein Image ein anderes war – Vitas Gerulaitis quälte sich im Training stundenlang, spielte mit den Großen seiner Zeit – Borg, McEnroe, Connors – auf Augenhöhe.Bild: Getty Images

Wenn die Leute über Sport sprechen, dann sprechen sie auch immer ein bisschen darüber, wie weit es der Mensch gebracht hat bei seinem Streben nach Perfektion. Er soll zum Beispiel so schnell laufen, wie ein Mensch nicht laufen kann, er soll immer höher hüpfen und noch kräftiger werden. Es gibt dann Wettkämpfe, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele oder Grand Slam-Turniere, bei denen überprüft wird, wer denn der Schnellste und Stärkste ist. Und der kriegt dann die Pokale und Medaillen. Das ist die Idee, und wenn einer gut genug für ein Leben als Profisportler ist, dann soll er dieses Leben gefälligst komplett darauf ausrichten.

Spitzname „Broadway Vitas”

Die Realität ist anders als diese Idee, der Mensch verbringt einen Großteil seines Lebens damit, Fehler zu machen. Er kann trainieren, wie er will, irgendwas klappt immer nicht. Es gehört zu den großen Erkenntnissen für einen Profi, die eigene Fehlbarkeit zu akzeptieren und auch die Tatsache, dass es Leute gibt, die besser sind als man selbst. Und zu entdecken, dass es beim Tennis letztlich doch nur darum geht, den Ball über ein Netz zu schubsen. Wenn ein Profi das allerdings konsequent lebt, dann heißt es, dass da einer sein Talent verschleudern würde.

Echte freunde: Vitas Gerulaitis mit Björn Borg. Der stille Schwede wurde als Seriensieger geliebt, der schrille Amerikaner für seine Show.Bild: Getty Images

Das führt direkt zu Gerulaitis, der eben nicht nur „Lithuanian Lion“ gennant wurde, sondern auch „Broadway Vitas“. Er fuhr einen Rolls Royce, dessen Farbe zu der seiner Haare passte, er ging mit Models und Schauspielerinnen aus, er nahm Drogen, und es gibt dieses wunderbare Foto aus dem Studio 54, wie er – siehe oben – inmitten von vier jungen Frauen auf einer Plüschcouch lümmelt. Sein Freund Björn Borg begleitete ihn hin und wieder, irgendwann nahmen sie John McEnroe mit, der sich an seinen ersten Abend dort so erinnert: „Ich habe Zeug genommen, das ich zuvor nie probiert habe. Das nächste, an das ich mich erinnere: Vitas und Björn trugen mich zurück ins Hotel. Ich fühlte mich krank, aber ich fühlte mich auch wunderbar.“

Geld als Notwendigkeit zum Spaßhaben

Gerulaitis genoss das Leben, und solche Leute haben vielleicht nicht die meisten Trophäen im Schrank, aber die schönsten Geschichten im Gedächtnis. Die wohl schönste stammt von John Llyod, der das Australian-Open-Finale gegen Gerulaitis in fünf Sätzen verloren hatte: „Es war völlig egal, ob du allein mit ihm ausgegangen bist oder mit zehn Leuten, die er noch nie in seinem Leben gesehen hatte: Du musstest bei ihm nie was zahlen, er war stets der erste, der seine Kreditkarte gezückt hat.“ Bis dahin ist es die Geschichte eines großzügigen Feierbiests – die Pointe: „Ich habe gehört, dass er mal in einem Jahr die weltweit dritthöchste Kreditkarten-Rechnung einer Einzelperson hatte.“

Rock ‘N Roll: auf der Bühne mit John McEnroe (li.) und Aerosmith-Sänger Steven Tyler.Bild: Getty Images

Geld war für ihn kein Statussymbol, sondern eine Notwendigkeit zum Spaßhaben. Die Prämie für den Australian Open-Sieg investierte er in eine Villa für seine Eltern im Stadtteil Queens. Seinen 21. Geburtstag feierte er gemeinsam mit Hunderten von Fans auf einer Pyjama-Party in einem Hotel in New York – er bezahlte natürlich für alle. Er stand als Gitarrist gemeinsam mit Aerosmith-Sänger Steven Tyler für ein Benefizkonzert auf der Bühne und gab während der aktiven Karriere Tennisstunden, deren Einnahmen er dem Kampf gegen Krebs spendete.

Hat Vitas Gerulaitis sein Talent verschleudert?

Hat Gerulaitis also sein Talent verschleudert? Hätte er nicht noch mehr Titel gewinnen können, auch im Doppel, wo er 1975 in Wimbledon triumphiert hatte?

Es ist interessant, wenn man den Leuten zuhört, die gegen ihn gespielt haben. „Er hat stundenlang an seinem Aufschlag gefeilt oder gemeinsam mit Borg über die Winkel bei Ballwechseln debattiert“, sagt zum Beispiel Jimmy Connors: Oder John Lloyd: „Er hat intensiv gefeiert, er hat aber ebenso intensiv trainiert. Er hat in der Vorbereitung auf eine Saison nichts getrunken, sondern einen Monat lang jeden Tag acht Stunden lang geschuftet.“ Tim Mayotte: „Er war in dieser Ära mit Borg, McEnroe und Connors einer der Besten der Welt, obwohl er keine großen Waffen hatte – also glaube ich, dass er aus seinem Talent das Maximale herausgeholt hat.“

Vitas Gerulaitis als Trainer von Pete Sampras

Nach dem Ende der aktiven Karriere im Jahr 1986 wurde er Kommentator und kurzzeitig auch Trainer von Pete Sampras und es gibt noch eine Anekdote, die beschreibt, was für ein Typ er gewesen ist: Bei den US Open 1994 verliert Titelverteidiger Sampras im Achtelfinale gegen Jaime Yzaga, er ist danach so erschöpft, dass er sich nicht einmal selbst die Schuhe ausziehen kann. „Da waren all die Doktoren, als ich in den Katakomben zusammengebrochen bin“, sagte Sampras später: „Ich habe alle fortgeschickt – außer Vitas. Er war einfach nur für mich da und hat dafür gesorgt, dass es mir besser ging. Er hatte nichts davon, aber so war er.“

Ein paar Wochen nach den US Open spielte er in Seattle gemeinsam mit Jimmy Connors ein freundschaftliches Doppel gegen Björn Borg und John Lloyd. „Ich weiß noch, dass er damals alles getroffen hat“, sagt Llyod über diese Partie: „Nach dem ersten Satz habe ich zu Jimmy gesagt: ‚Was machen wir eigentlich hier? Vitas dominiert, die komplette Halle gehört ihm!‘“ Die Antwort von Connors laut Lloyd: „Ist das nicht immer so?“

Borg und McEnroe Sargträger bei Beerdigung

Wegen Rückenschmerzen flog Gerulaitis zurück nach New York, einen Tag später starb er im Alter von nur 40 Jahren. Er wollte im Gästehaus eines Freundes ein Nickerchen machen, um fit zu sein für eine Cocktailparty am Abend – er wachte nicht auf. Ein defekter Heizkörper des Swimming Pools hatte Carbonmonoxid in das Haus und damit in die Lungen von Gerulaitis gepumpt.

Der erste Drink?

Eher nicht. John McEnroe und Vitas Gerulaitis 1982 bei einem Benefiz-Konzert im Forest Hills-Stadion in New York.Bild: Getty Images

„Er war immer gut drauf und versprühte positive Energie“, sagt Borg, wie McEnroe einer der Sargträger bei der Beerdigung: „Er war wie ein Bruder für mich.“

Gerulaitis hat ein intensives Leben geführt, auf und neben dem Platz, und er hat an beiden Orten viel gewonnen – vielleicht sollte man daran das nächste Mal denken, bevor man sich darüber aufregt, dass einer „schon“ im Viertelfinale eines Grand Slam-Turniers ausgeschieden ist. Wer von uns kann behaupten, weltweit der Achtbeste zu sein in dem, was er tut? Und wer kann von sich behaupten, in seinen Beruf so viel zu investieren, wie es Gerulaitis getan hat. Vor 25 Jahren ist er gestorben, viel zu früh. Seine Botschaft, dass Tennisspieler nur einen Ball über ein Netz schubsen, dass Sport ein Spiel sein sollte und die Jagd nach Titeln und Preisgeld absurd und grotesk ist, lebt heute weiter.Air Jordan 4 Retro Off – CV9388 – White Sail – 100 – Jordan Brand quietly slipped in a new rendition of the low-top | which jordan 1s are the cheapest